|

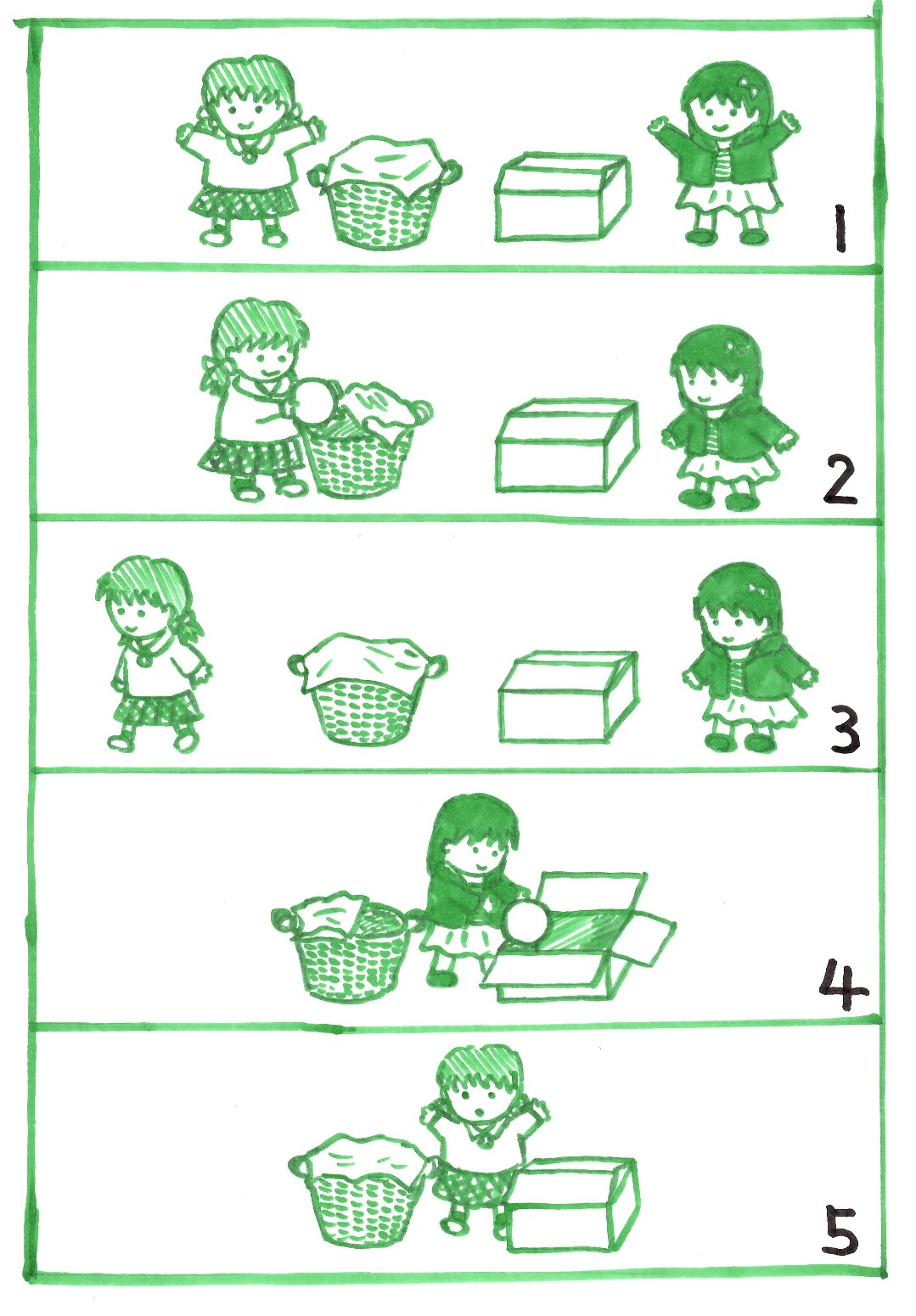

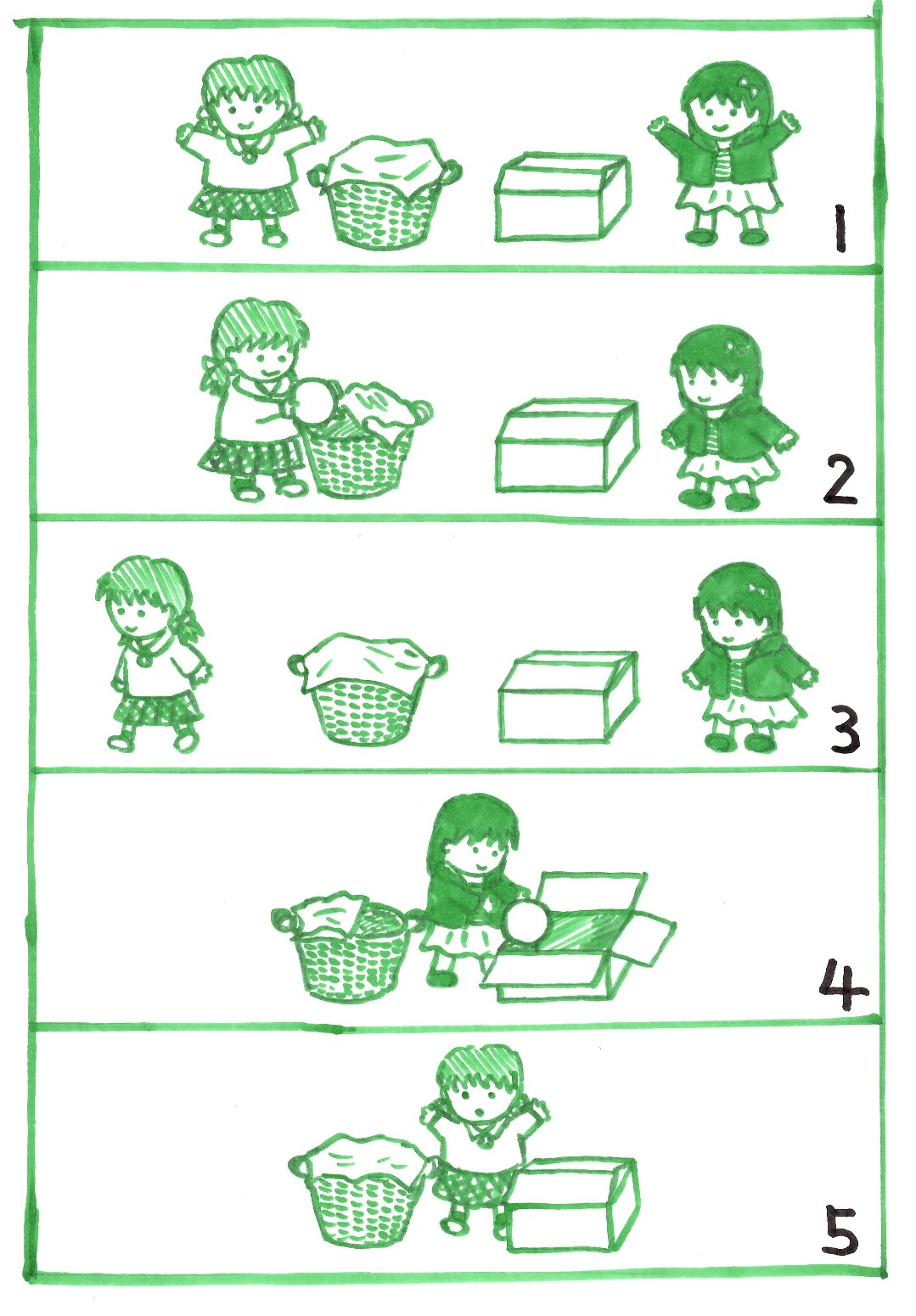

右のイラストに合わせて①~⑤のお話を読んで質問に答えてみてください。

①サリーはかごを持っています、アンは箱を持っています。

②サリーはビー玉を自分のかごに入れました。

③サリーは外に出て行きました。

④その間にアンはビー玉をかごから取り出して自分の箱に移しかえました。

⑤しばらくしてサリーが戻って来ました。

|

【質問】戻って来たサリーは、ビー玉がどこにあると思って探しますか?

|

これは「心の理論」と呼ばれる有名な発達検査です。大人であればサリーがかごの中を探すだろうということは容易に推測がつきます。しかし、子どもは違います。サリーがかごの中を探し始めることを推測できる子どもは4歳以降にならなければ増えません。それ以外の子は「アンがビー玉を移しかえたのだからビー玉は箱の中にある」と自信を持って答えます(間違えます!)。この検査は正解を出せる子と間違える子との間に存在する「ある壁」を調べます。それは「他人の立場に立って出来事を理解する力が育っているかどうか」ということです。この検査の場合で言いますと、ストーリーの全体を知っている自分の知識ではなく、一旦いなくなったサリーの立場に立って出来事を理解できるかどうかということです。この能力は社会力の一部ですから4歳からの集団遊びが相手の気持ちを推測する脳を発達させるということを裏付けることになります。

|

|

|